Миграции животных

ПУТИ МИГРАЦИИ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

(литературный обзор, Гаврилов, 1979)

Вопросы сезонных миграций птиц интересовали человечество еще со времен Аристотеля. Постепенное накопление фактов этого явления сменилось регулярными стационарными наблюдениями и совершенствовался с развитием техники (подзорные тубы, бинокли, телескопы, радарные установки, искусственные спутники, передатчики и т.д.). Большим прорывом явился метод массового кольцевания птиц, предложенный в 1899 г. датчанином Х. Мортенсеном, а в последнее время – установление индивидуальных передатчиков, которые позволили получать достоверные сведения о перемещениях отдельных особей птиц. Однако до сих пор многие вопросы сезонных перелетов птиц остаются неясными.

С развитием науки к изучению отдельных вопросов миграций помимо орнитологов подключились физиологи, биофизики, математики, инженеры, вирусологи, паразитологи, экологи, биогеоценологи и другие специалисты. Связано это со столкновениями птиц с самолетами, распространение ими природно-очаговых инфекций, болезнетворных и паразитических организмов, вызывающих заболевание людей и домашних животных, снижение численности охотничьих видов и видов, находящихся на грани исчезновения.

Казахстан занимает срединное положение в западной части Азии и расположен почти в центре Евразийского континента. Основная часть его территории - пустынные и степные зоны, окаймленных с юго-востока и востока горами Тянь-Шань и Алтай. Здесь находятся крупнейшие внутренние водоемы – Каспийское и Аральское море, оз. Балхаш, протекают крупные реки Урал, Иртыш, Сырдарья и Или. Благодаря географическому положению Казахстан находится на полпути между местами гнездования птиц в Западной, частично Восточной Сибири и их зимовками на юге Азии и Африки .

Казахстан занимает срединное положение в западной части Азии и расположен почти в центре Евразийского континента. Основная часть его территории - пустынные и степные зоны, окаймленных с юго-востока и востока горами Тянь-Шань и Алтай. Здесь находятся крупнейшие внутренние водоемы – Каспийское и Аральское море, оз. Балхаш, протекают крупные реки Урал, Иртыш, Сырдарья и Или. Благодаря географическому положению Казахстан находится на полпути между местами гнездования птиц в Западной, частично Восточной Сибири и их зимовками на юге Азии и Африки .Первые научные данные о птицах Казахстана, когда начался сбор сведений о сезонных пролетах, появились в начале 19 века. Длительное время изучение миграций носило случайный характер, но они сыграли большую роль в дальнейших исследованиях и не потеряли значение по настоящее время. Это относится к трудам Н.А. Северцова (Sewertzow, 1880), П.П. Сушкина (1908) и В.Н. Бостанжогло (1911). Эти и другие сведения, собранные позже, обобщенные в сводке «Птицы Казахстана» (1960-1974), содержали данные и по сезонным миграциям. Анализ последних показал, что достаточно полно изучены лишь видовой состав, географическое распределение и сроки пролета птиц, а другие вопросы миграций даже не затронуты (Гаврилов, 1974).

Инициаторами планомерного изучения сезонных миграций птиц в Казахстане явились орнитологи Института зоологии АН КазССР, под руководством профессора И.А. Долгушина. В 1956-1958 г. за пролетом птиц наблюдали в Западном Казахстане, в 1959-1963 гг. – в Джамбульской области, в 1964-1965 гг. – в предгорьях и высокогорье Заилийского Алатау, причем исследования вели попутно с другими работами и носили фаунистический характер (Гаврилов, 1979). В 1958-1962 гг. были проведены количественные учеты водоплавающих птиц на весеннем пролете в Центральном и Южном Казахстане (Гаврин, 1964), а в 1966 г. в предгорьях Западного Тянь-Шаня, на Чокпакском перевале создан орнитологический стационар по изучению перелетов птиц, действующий и поныне. Весной 1967 г. наблюдения велись в низовьях р. Чу, в 1973 г. за весенним пролетом наблюдали в Джунгарских воротах, за осенним – в низовьях Урала, в 1975 и 1976 гг. – в низовьях р. Тургай, в 1974-1976 – от оз. Алаколь до Бекпак-Далы, а так же на р. Урал (Гаврилов, 1979). В 1970-1973 гг. данные по миграции птиц в районе заповедника Аксу-Джабаглы собирал Б.М. Губин (2012).

Весной в 70-х гг. ХХв. в Джунгарских воротах наиболее многочисленны скворцы, трясогузки, жаворонки, ласточки, вороновые, коньки и гусеобразные; в предгорьях Западного Тянь-Шаня - воробьи, скворцы, вороновые, ласточки и вьюрковые, здесь же в среднегорье – вьюрковые и овсянки; в низовьях р. Тургай – трясогузки, жаворонки, скворцы, кулики, ласточки, гусеобразные и чайковые; в долине нижнего течения р. Урал – жаворонки, вьюрковые, скворцы, вороновые и воробьи (Гаврилов, 1979; Губин, 2012). На осеннем пролете в этот же период в предгорьях Западного Тянь-Шаня наиболее многочисленны воробьи, скворцы, вороновые, ласточки и вьюрковые, а в среднегорье – воробьи, ласточки, вьюрковые, трясогузки, дрозды, ракши, овсянки, хищные птицы и коньки; в низовьях р. Тургай – гусеобразные, жаворонки, скворцы, трясогузки, овсянки и вьюрковые; в пойме Урала – трясогузки, вьюрковые, скворцы и вороновые. Таким образом, как весной, так и осенью на основных путях миграции доминируют воробьиные птицы. Однако количественное их соотношение разное.

Распределение водно-болотных птиц осенью значительно отличается от весеннего и связано с исчезновением разливов рек, пересыханием временных водоемов, уменьшением площади озер, рек, водохранилищ и т.д.. Это уменьшает число мест пригодных для кормежки, отдыха и как следствие увеличивает концентрацию птиц на крупных водоемах – Кугальджинские озера, водоемы Иргизко-Тургайской депрессии и Балхаш-Алакольской котловины, северное побережье Каспийского моря. Меняется и характер пролета - днем птицы кормятся, а ночью летят до следующей остановки, но при резком похолодании летят и днем.

Осенью на юго-востоке Казахстана не наблюдается массового пролета журавлей, поскольку на зимовки они летят другим путем – через Тибет и Гималаи (Гаврилов, 1977). Хищные птицы, наоборот, образуют осенью заметную концентрацию в предгорьях Западного Тянь-Шаня и в долине среднего течения Урала (Зарудный, 1888, 1897; Гаврилов, 1979).

Каждый из пролётных путей характеризуется определенным видовым составом, причем количественно на пролете преобладают немногие группы и виды птиц. Основные причины доминирования и выбора пути следующие:

- Вид должен иметь высокую численность, что определяется не только плотностью населения, но размерами ареала и характером распространения по территории, зависящего от благоприятных для размножения условий.

- Немаловажным фактором является территориальное размещение мест гнездования и зимовок. Чем больше они удалены друг от друга, тем выше концентрированные перемещения мигрантов на промежуточной территории.

- Суточная активность птиц. Многие виды, имеющие высокую численность, мигрируют ночью, поэтому они выпадают из видимого пролета.

- Ритм миграционной активности птиц не является строгим видовым признаком и меняется как в течение одного сезона, так различен весной и осенью (Большаков, 1976: Гаврилов, 1979).

- Наличие мест богатых кормом и благоприятных для отдыха видов определенной специализации. Однако для ряда мест (долина нижнего течения р. Урал, район г. Атырау, Джунгарские ворота) замечены и исключения (Бостажогло, 1911; Хроков, Гаврилов, 1976; Гаврилов, Хроков, 1976).

- На концентрацию некоторых пролетных птиц оказывают и географические факторы: пролет вдоль водоемов, огибание горных хребтов, пустынь и т.д.

- Количество регистрируемых при визуальных учетах птиц зависит от высоты их пролета и в большинстве случаев определяется метеоусловиями, в т.ч. направлением и силой ветра.

Характер направлений перелетов птиц на основных путях миграций в Казахтане. Пролет повсеместно идет неравномерно, волнами: в отдельные дни птицы не летят, тогда как в другие - их численность очень высокая. Наиболее равномерно миграции проходят в Джунгарских воротах и низовьях Тургая, тогда как в предгорьях Западного Тянь-Шаня и в долине низовьев Урала отмечено много дней с очень низкой численностью птиц. На равнинных участках Казахстана замечена относительная независимость хода миграций от ветровой ситуации. В то же время в предгорьях существует четкая зависимость интенсивности пролета от направления и силы ветра.тане разный. Весной в Джунгарских воротах он имеет северную и южную направленность (Гаврилов, Хроков, 1976), ряд видов используют проходы в горных системах, отделяющих Казахстан от Центральной Азии. Миграция в широтном направлении характерна для долин рек Или, Чу и Черный Иртыш. Причем утром наблюдали пролет водоплавающих на восток, а вечером – на запад (Гаврилов, 1968; Самусев, 1972). В предгорьях Западного Тянь-Шаня большинство мигрантов летит на северо-восток (Гисцов, 1976). В низовьях р. Тургай генеральным направлением является северное, перемещение в других направлениях (южное и др.) невелики и у разных групп птиц выражены неодинаково (Ауэзов, Хроков, 1977). В низовьях р. Урал пролет птиц на север выражен плохо, более заметны перемещения с запада на восток и обратно (Хроков, Гаврилов, 1976).

Осенью в долине Или и в Джунгарских воротах пролет идет как в восточном, так и в западном - юго-западном направлениях. В низовьях р. Чу он выражен плохо. Птицы летят транзитом, т.к. многоводная весной река осенью представлена отдельными плесами и большинство птиц следуют на юг, юго-восток. В долине р. Сырдарья пролет идет в широтном направлении – на восток (Антипин, 1962; Гаврилов, 1979). В предгорьях Западного Тянь-Шаня направленность пролета, как и весной, исключительно высокая – на юго-запад. В низовьях Тургая осеннее генеральное направление (юго-восток, юг, юго-запад) мигрантов выражено меньше, чем весной. Преобладающий путь у разных видов зависит от географического размещения мест их гнездования, зимовок и реже – очертанием берегов водоемов. В низовьях Урала направленность осеннего пролета на юг выражена резче, чем весной, но некоторые виды летят на запад – юго-запад (Хроков, Гаврилов, 1976).

Пролет повсеместно идет неравномерно, волнами: в отдельные дни птицы не летят, тогда как в другие - их численность очень высокая. Наиболее равномерно миграции проходят в Джунгарских воротах и низовьях Тургая, тогда как в предгорьях Западного Тянь-Шаня и в долине низовьев Урала отмечено много дней с очень низкой численностью птиц. На равнинных участках Казахстана замечена относительная независимость хода миграций от ветровой ситуации. В то же время в предгорьях существует четкая зависимость интенсивности пролета от направления и силы ветра.

В течение суток миграции идут неравномерно. У ряда видов птиц четко выражена тенденция совершать перелет лишь днем или ночью, но большинство летит в любое время суток. В предгорьях Западного Тянь-Шаня весной и осенью массовый пролет идет в утренние часы. В низовьях Тургая весенние миграции распределены равномерно в течение дня, а осенью четко выражены утренние и вечерние пики повышенной активности птиц. В долине Урала наиболее интенсивный пролет утром идет весной, а вечерний – осенью.

Видимые миграции птиц на основных путях пролета в Казахстане как весной, так и осенью идут преимущественно на высотах до 50 м и только в предгорьях Западного Тянь-Шаня в верхних слоях воздуха птиц пролетает значительно больше. Сплошная облачность, выпадение осадков и туман снижают их высоту. При встречном ветре птицы летят ниже, чем в штиль и при попутном, но при отличии силы ветра в верхних и приземных слоях, они при последнем предпочитают лететь на таких высотах, которые не доступны визуальным наблюдениям.

Вопрос о том, как совершают птицы сезонные миграции – по определенным путям, четко ограниченным географически, или широким фронтом – до сих пор остается спорным. Обычно они совершают серии транзитных перелетов на большие расстояния, которые чередуются с остановками на отдых и кормежку. С учетом ряда факторов одни и те же виды мигрируют широким фронтом и по определенным, очерченным географически путям.

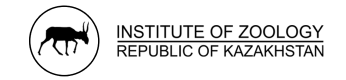

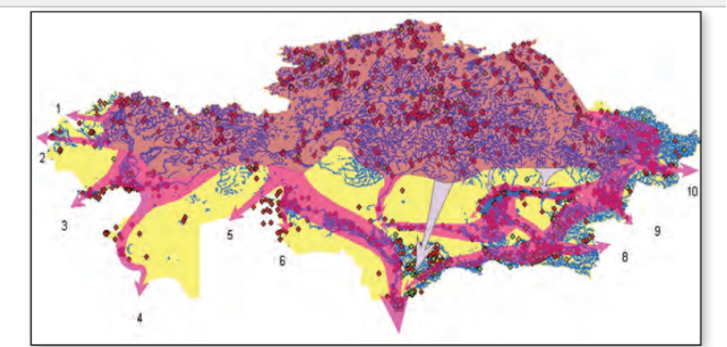

Анализ направлений генерального пролета и результаты кольцевания показали, что большинство мигрантов из восточных и юго-восточных районов Казахстана улетает на зимовку в Индию, Пакистан и Юго-Восточную Азию (Камбоджа, Вьетнам), тогда как из северных, центральных и западных областей республики – в Переднюю Азию, Южную Европу и Северную Африку. По данным кольцевания установлены географические связи птиц Казахстана с 65 странами (Гаврилов, А. Гаврилов, 2014). Через его территорию проходят миграционные пути, направленные на зимовки, расположенные в Европе, Африке, Ближнем востоке, Средней, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии (рис. 1). Весной часть мигрирующих птиц направляется в Восточно-Европейскую, Западно-Сибирскую равнины и Среднесибирское нагорье (рис. 2). Масштабы миграций в пределах Казахстана грандиозны, дважды в год миллионы птиц пересекают эту территорию, поэтому совершенно очевидна актуальность продолжения и расширения исследований в данном направлении.

Рис. 1 Основные направления миграционных потоков птиц на территории Казахстана: 1-2 Европа; 3-6 Африка, Ближний восток, Средняя Азия; 7-8 Южная и Юго-Восточная Азия; 9-10 Восточная Азия (Гаврилов, А. Гаврилов, 2014)

Рис. 2 Основные пути весенней миграции птиц в Казахстане: 1 – Восточно-Европейская равнина, 2 – Западно-Сибирская равнина, 3 – Среднесибирское плоскогорье (Гаврилов, А. Гаврилов, 2014)

Литература

Антипин В.М. Особенности пролета водоплавающих птиц в низовьях Сырдарьи // Материалы 3-й Всес. орнитол. конф. Кн. 1. Львов, 1962. С. 18-19.

Ауэзов Э.М., Хроков В.В. Весенний пролет птиц в низовьях Тургая // Миграции птиц в Азии. Новосибирск, 1977. С. 115-121.

Большаков К.В. Исследование весенней ночной миграции птиц в восточной части Финского залива. Автореф. канд. дис. Л, 1976

Бостанжогло В.Н. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей // Материалы к познанию фауны и флоры Рос. империи, отд. зоол., М., 1911, вып. 11.

Гаврилов Э.И. Количественная характеристика пролета водоплавающих птиц в низовьях Чу (Южный Казахстан) // Ресурсы водопл. Дичи в СССР, их воспроизв. И использов. Ч. 2. М., 1968. С. 28-30.

Гаврилов Э.И. О задачах и перспективах изучения миграции птиц в Казахстане // Миграции птиц в Азии. Фрунзе, 1974. С.45-53.

Гаврилов Э.И. О численности и путях пролета журавля-красавки в Казахстане // Редкие и исчезающие звери и птицы Казахстана. Алма-Ата, 1977. С. 167-174

Гаврилов Э.И. Сезонные миграции птиц на территории Казахстана. Алма-Ата, 1979 252 с.

Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э. Основные результаты кольцевания птиц в Казахстане (1951-2012 гг.).// Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Вып. 3. Алматы, 2014. С. 10-25.

Гаврилов Э.И., Хроков В.В. Весенний пролет птиц в Джунгарских воротах// Миграция птиц в Азии. Алма-Ата, 1976. С. 5-26.

Гаврин В.Ф. Экология шилохвостки в Казахстане // Т. Ин-та зоол. АН КазССР.,1964, т. 24. С. 5-58.

Гисцов А.П. Миграции птиц в предгорьях Западного Тянь-Шаня в 1973 году // Миграции птиц в Азии. Алма-Ата, 1976. С. 27-47.

Губин Б.М. Орнитологические наблюдения в заповеднике Аксу-Джабаглы. Алматы, 2012. 248 с.

Зарудный Н.А. Орнитологическая фауна Оренбургского края // Зап. Акад. Наук, 1888, т.57, приложение №1. С. 1-338